こんにちは~☀︎

男子3人育児奮闘中のマイミ(@maimi_cocohare)です。

本を読むことが好きで、たくさんの本から情報はもちろん、素敵な表現やひとの心の動きを読みとって、日々の生活や人生に活かし、豊かな時を過ごすのが目標です。

さて今回は、茂木健一郎さんの著書『本当に頭のいい子を育てる 世界標準の勉強法』という本を読みました。

|

|

現在、長男が年長さん。

来年度から小学生なので、これからの時代の教育や勉強法について色々知識を増やしたいな~と思っていて、気になった本です。

ちなみに根本的な考え方として、

息子たちに有名大学にいってほしいとか思ってるわけじゃなく、『自分の人生を自分で考え、楽しめるひと』になってほしい

と思っています。

(塾とかいかずに勉強してくれるなら、お金がかからな…もごもご…という下心はちょっとあったりする笑)

で、自分も勉強は好きだし、常に学び続ける人でありたいと、日々、色んな分野の本を読んで研究&実践中なのであります^^

では、本題の書評へとまいります!

『本当に頭のいい子を育てる 世界標準の勉強法』はどんな本?ざっくり言うと…

脳科学者として有名な茂木健一郎さんが、AI台頭時代に自分の人生を切り開いていくため必要な「地頭」を鍛えていく方法について、脳科学的にアプローチしていきます。

学習するときの脳の活動や、脳内物質など、脳科学者ならではの情報が散りばめられていて、体の仕組みに興味がある私にとってはそんな面でもおもしろかったです。

茂木さんは言います。

これからの時代、人間にしかできない仕事はますます減っていく。

そんな中、必要なのはこの5つ。

- 探究学習

- 集中力(フロー、ゾーン)

- 持続力(グリッド)

- 思考力

- 記憶力

その中でも、最も注目され、重要だと考えられているのが、探求する力です。

P6~

既存の勉強法では将来、AIに太刀打ちできない。となると、私たち人間に求められるのは、AIが苦手とする分野。これから成長が見込める新たな分野を開拓したり、今まで誰もやってこなかったアイディアを実現したりすることです。

そこで「思考力・判断力・表現力」が必要になってきます。これらは地頭の良さが問われるもの。この地頭を良くするのが、教育改革期の今、注目されている「探求学習」です。

本書では、この探求学習を授業に取り入れた小学校や高校での例が取り上げられています。

子どもの力が自然とぐんぐん伸び、勉強することがおもしろいという子が増えて、自然と難関大学合格率が高い傾向にあるそうです。

(繰り返しになりますが、難関大学合格だけがすべてではありません。ひとつの指標として考えています)。

記憶力については、これまでの知識詰め込み型の学習のひとつと思われがちですが、現在の日本の教育は過渡期。

まだまだ従来型の受験、両方に対応することが必要だと茂木さんは言います。

まぁ普通に考えて、ある程度のことを覚えてないと、深い考えにもいたることができないので…それは納得。(私、暗記が苦手でした)

そこで、茂木さん自身も実践した、あるいは現在も行なっている勉強法についてもあわせて「オールマイティ勉強法」として紹介しています。

くわしくは本書を読んでいただくとして、次からは、私が心に残った点を3つ書いてみたいと思います。

私が心に残った3つのポイント

①探求心をまず育てたい

本書の中で、最も注目され重要だと考えられているのが、物事を探求する力です。

小さなころから探究する力を育ててきた子どもは地頭がよくなり、さまざまな面で力を発揮することができるのだそう。

探究力が大きな木の根っこだとすれば、細かな根っこが集中力、持続力、思考力、記憶力なのかなと理解しました。

これらの土台がしっかりしていると、知識もついてくるし、得た知識から深く思考し、仮説を立てて、独自の考えを見いだすことができます。

②子どもの探求学習のために親ができること

探究学習とは、ひとことで言えば

まだ調べられていないものをみつけること

本書では、こんな例が示されていました。

p30~

じつは、アメリカでは小学生のうちからプロジェクト・ベース(計画・企画)だ行われる学習に取り組んでいます。これら、日本でいうところの探究学習です。国語、算数、理科、社会、図工などの枠組みを超えて複数の学科の要素を取り入れるため、総合力が試されます。

〜〜〜〜〜

日本の入試では、探究学習でどんなに素晴らしい成果を出してもわ試験の結果が悪ければ不合格です。一方でアメリカの入試では探究学習が入試に直結します。

アメリカのジャック・トーマス・アンドレイカという少年は、十五歳にして膵臓・卵巣・肺がんを早期発見でにる検査法を発明しました。

この少年ジャックの画期的な発見のはじまりは、とても親しくしていた方ががんで亡くなったことだったそうです。

たとえ15歳、日本でいえば中学生くらいだったとしても、その強い気持ち、探究心から、偉大な成果をあげたことがとても驚きでした。

では、私たち親は、どんな風に子どもたちの探究学習の手助けができるのでしょうか?

わが家の子どもたちはまだ未就学児なので、具体的に何かを調べたり、研究するのは難しいように思えます。

でも、未就学児だとしても工夫しだいで探求心を育むことはできるんです。

むしろ、小さいうちの方が色んなことに興味をもち、延々とやってることって多いのでは〜?

例えば、ずーっとアリを観察とか(笑)

子どもたちは勝手に興味をもったことをやり始めるので、親である私たちができることといえば

環境を整え、見守る

ということ。

子どもが何に興味があるのかわからないうちは、色んな物事にふれさせる機会を作り、とりあえず子どもの興味がおもむくままに、とことん付き合ってあげることが大事なのだそうです。

そして、ある程度、興味があることがわかったら、その道の一流の技や知識をみせる。

これ、プロの人に会うなどが1番よいのだろうけど、なかなかハードルが高い。

そんな場合は、動画でもよいから、その道のすごい人をみせるといいそうです。

つまり、親が「将来有望な職につかせたいがために」あれやらせたい、これやらせたいという希望を押し付けるんじゃなく。

子どものやりたい気持ちを尊重し、親はあくまでそのお手伝い

という姿勢をつらぬくことが大事。

ぐぬぬ…親としては、子どもの将来が心配だし、つい「忍者になりたい」よりは、「公務員とか、資格がある仕事の方が安定してるんじゃないか~?」なんて言いたくなりますよね。

けれど、それ自体が、子どもの探求心をつぶしてしまうことになるそう…。

子どもは、自分がやりたいこと、知りたいことについてはとことん追求し、脳はその集中状態でドパミンという脳を興奮させる物質をだします。

ドパミンがでている気持ちのいい状態を作りだしたいので、人間は繰り返し学習や練習をします。その繰り返しで、探究学習が身についていくんだそうです。

うーん、これ、胸に手を当てて考えてみても、とても耳が痛い事案がたくさんある…。

子どもがやりたい!っていっても、大人の都合でやらせてあげられなかったことが、どれだけあっただろう。

どんなに大人にとってくだらない(失礼)ようなことでも、受け止め、気がすむまでさせて、さらに発展していくような上手なナビゲートが必要なのだなぁと改めて思いました。

また、

子どもが16歳までに家にあった本の数によって子どもの学力が決まる

という研究データがあるように、家での読書習慣をつけてあげることも大事だと再認識しました。

p212

読書しているときの脳は、言葉を通して世界を知り、整理されるという一番高度な働きをしています。

色んな分野の本を読むことで、読書に関する脳の回路が強くなり、発想力や論理的思考力、コミュニケーション能力、文章力が身につきます。

物語や小説を読むことも決して無駄ではなく、色々な登場人物の心情を想像しながら読むことで、

世の中には色々な考えがあること

相手の気持ちを思いやること

を学んでいけます。

これは本当にそうだと思います。

私もまだまだだけど、こういう効果もあるから読書が大好きです。

親が本を読む姿勢を家でみせることも大切だと茂木さんは考えています。

③継続する力(グリッド)を育てる

探究学習を続けるにも、3日坊主でなく継続するという力が必要不可欠です。

わが家の長男、色んなことに興味をしめすのはいい傾向だと思うんですが、けっこう飽きやすいのがたまにキズ。

この前も、毎日腹筋する!と決めたみたいなのですが、すぐにやらなくなっていました…(・_・;

でも、これって私もひとのことは言えなくて…大人でも続けるってむずかしいですよね。

これには、

どんな偉大な業績を残したひとでも、コツコツ続けたからこそ成果を得られたんだよ

だから、失敗を恐れず、好きなこと、成し遂げたいことを続けていくといいよ

継続する力は、生まれつきじゃなく、努力することで自分のものにできるんだよ

ということを、根気強く子どもたちに伝え続けるしかないのかなと、思います。

これは、自分にも言い聞かせたい言葉。

私も、コツコツ読書、そしてアウトプット、続けていきたいです…!

今後に活かす

私がこの本を読んでまず変えた点、それは、

子どもの「やりたい気持ち」をまずは受け止めること

可能であれば、なるべく経験させてあげること

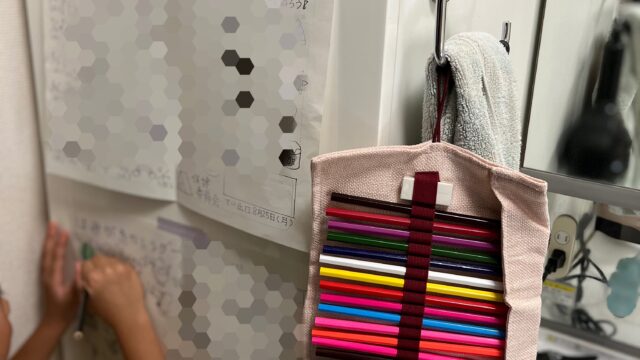

その一例が、大人の塗り絵でした。

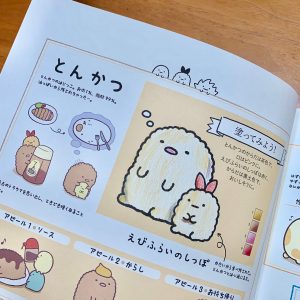

先日、長男と一緒に本屋さんに行ったとき、長男が「これやりたい!」ともってきたのが、これでした。

すみっこぐらし、いま保育園ではやってるみたいです。

これまでの私だったら、おそらくこう言ったでしょう。

「うーん、これは大人の塗り絵だからむずかしいよ。子どもの塗り絵探そう?」

もしくは

「今日はぬり絵を買いに来たわけじゃないんだけど…」

でもここで、茂木さんの言葉を思い出し、

大人の塗り絵から、長男が得るものがあるかもしれない

と思い直しました。

大人の塗り絵なので、どのように塗ったら質感や影、色味をだせるか…などくわしく説明が載っていて、これを長男と一緒にやったら、もしかして芸術方面にも興味がわくかも…と考えたのでした。

私自身、ぬり絵が好きっていうのもあり、子どもと一緒にできることも決め手になりました。親も楽しめるっていうのも、ポイント高いと思います。

|

|

実際、一緒にやってみると、子どもはすぐに集中してぬり絵を始めました。

ぬり方のコツも教えると、すぐに吸収して影をつけたり、色を混ぜたり、自分でも工夫してやり始めました。

やはり、興味があるときの子どもの集中力、吸収力は半端ない…!

こんな感じで、初めてのリアルぬり絵にしては上手にできていました。

将来、子どもが有名なアーティストになったとき、「これが初めて塗ったぬり絵です」と美術館に飾るためにとっておこうと思います(←親バカ)

ちなみに、これは自分の塗ったところ。やっぱりぬり絵、たのしいです^^

さいごに

脳科学者の茂木さんの本らしく、学習と脳のはたらきについて詳しく知ることができました。

また、子どもが勉強を好きになれるかどうかっていうのは、

「勉強しなさい!」

と強要するのではなく、

子どもが楽しく集中できる分野を突き詰めていける環境をいかに親が用意できるか

にかかっていると思いました。

そしてこの本には、子どもだけでなく、大人も学び続け、楽しく豊かな人生を歩むためのヒントもまたたくさん隠されていたように思います。

今からでも遅くない!

私も、もっと脳みそを使って読書したり、仕事や好きなことに探求学習を活かしていきたいと感じました。

子どもだけでなく、自分もまだまだ成長したい!と思うパパママにもおすすめできる本だと思います。

受験のためじゃなく、子どもに本当に楽しい人生を送ってほしいから、そのために勉強してほしいと考えている方、ぜひご一読を♪

|

|

それでは、今日も心晴れる1日を:)

【引用はすべて『本当に頭のいい子を育てる世界標準の勉強法/茂木健一郎』より】

フォロー&シェアで同じ思いのあなたとつながれたら…うれしいです☺︎

\マイミとつながってみる?/

Follow @maimi_cocohare